エネルギーの重要性

こんにちは、はちべーです!

YouTubeチャンネル「はちべー大学」では、ものづくりや技術について、専門外の人たちにも興味を持ってもらえるように、わかりやすさを意識して工学に関する知識を配信しています。この動画を観て、工学に興味を持ち楽しく学んでいって欲しいと考えています。

さて、今回は「エネルギー」の重要性と資源の概要についてご紹介した、

こちらの動画『【重要】エネルギー概論【縁の下の力持ち】』でご紹介した内容について、改めてみなさんにお伝えしていこうと思います!是非、動画もご覧になってみてくださいね!

わたしたちの生活を支える電気エネルギー

わたしたちの生活の中で、「電気」がないとどれほど困るか、想像したことはありますか?電気は今や、日常を送る上で絶対に欠かせないエネルギーですよね。家の中だけでも電気が使われているものはたくさんありますが、電気が無くなったらどうなるでしょうか。

・照明機器→夜真っ暗になってしまう。

・スマホやパソコン→情報を集めることができない。

・冷蔵庫→食べ物を保存することができない。

・洗濯機→洗濯ができない。

・給湯機→お湯が使えない、お風呂に入れない。

・冷暖房機→部屋の温度調節ができない。

などなど、挙げだすとキリがないくら、電気はわたしたちの生活に密接に関わっています。現在の生活水準を標準とすると、電気がない生活は恐ろしいくらい不便で劣悪なものになりますよね。さらに、家の外に出たらどうなるでしょうか?電気がない状態では、電車が動かないので職場や学校にたどり着けません。様々な製品の製造が止まり、生活用品や食べ物など生活に必要なものの供給が止まります。信号が機能しなくなり、交通が滞ります。考えれば考えるほど、電気のない生活というのは恐ろしいですよね。

ところが、実は現代社会でも「電気が無い」状態は起こります。実際の事例を一つご紹介しておきますね。

<電気が消えた、北海道胆振(いぶり)東部地震>

2018年9月6日に起きた北海道胆振東部地震。これはまだ記憶に新しいかと思いますが、北海道厚真町を震源とした地震によって、北海道全域約295万戸の電気供給がストップしました。これは、国内で初めて起こる規模の停電で、全戸復旧にも相当な時間がかかりました。胆振周辺はもとより、はるか遠くオホーツク地方まで停電が起こり、実際に地震を感じなかった地域の人たちは、何故停電になっているのかすらわからず、2~3日を過ごしたのです。

地震大国である日本では、こうした地震災害による停電というのは、どこでも起こり得ることです。

電気をつくりだすエネルギーの正体

さて、このようにわたしたちの生活を支えている電気は、そもそも何からつくられているのでしょうか。発電方法を考えてみるとわかりやすいですね。

・火力発電

・水力発電

・原子力発電

・地熱発電

・太陽光発電

例えば、火力発電では化石燃料を燃やして、電気をつくりだすわけです。ですから、電気を絶やさないためには、こうした電気のもととなる資源を絶やさないようにしなければなりません。石油や石炭、天然ガス、こうした燃料がわたしたちの生活には必要不可欠ということなんですね。

日本には資源が少ない?

実は、日本には電気をつくりだすための資源が少ないという問題があります。これが顕著に表れたのが、80年前に起きたABCD包囲網です。日本では石油燃料が取れませんから、それをほぼ輸入に頼っていたんですね。これを供給していた地域(アメリカ・イギリス・中国・オランダ)によって、この供給に制限がかけられてしまったのです。これは、要するに日本に対する経済制裁です。当時日本は、様々な背景から国際社会であまり良くない立場にありました。そして、この経済制裁をきっかけの一つとして太平洋戦争へとつながっていくのです。エネルギー資源が枯渇してしまった日本は文字通り「決死の覚悟」で戦いに挑んだわけです。それくらい、エネルギー資源が大切なことがわかりますよね。

エネルギー自給率を確保せよ

こうした過去の教訓をもとに、日本ではしっかりとエネルギー資源を確保しなければならないと様々な取り組みを行なってきました。例えば、エネルギー資源の輸入先を分散させ、価格高騰や供給ストップのリスクを小さくしています。発電方法を分散させるというのも一つの手段です。石油による火力発電に頼っていたところを、原子力発電や天然ガスによる発電の開発をすすめ、導入してきました。ところが、東日本大震災によって、原子力発電による電気供給が著しく困難になってしまい、このバランスも崩れてしまいました。このため、またもや石油資源に頼らざるを得ない状況を強いられてしまったのです。わたしたちが、当たり前のように使っている電気エネルギーの資源は、こうした状況下で、実は突然供給が減ってしまうということも起こり得る、ということは知っておくべきでしょう。

エネルギー資源の実態

少し話は変わりますが、エネルギー資源の一部とその発電方法について、みなさんにご紹介していこうと思います。

<石炭>

石炭というのは、地表の植物が地中に閉じ込められ、その地中の圧力や温度の変化によってつくりだされるとされています。このため、地表に植物が存在する限りは石炭も地中に埋まっていることになります。ですから資源量が多く、日本でも採掘できるという利点があります。

<石油>

これが、日本ではなかなかとることのできない大きなエネルギー資源の一つです。石油がつくりだされる過程というのは、様々あるのですが生物の脂肪分が由来しているということが一つ考えられます。ですから、生物の死骸などが蓄積する場所で多く採取できるのです。日本でも全く石油が掘れないわけではありません。新潟や秋田などの日本海側では多少の石油がとれる油田がありますが、これは本当に少ない量です。大きな油田が見つかるのは、地理的な理由があって中東などが多いです。こうしたことから、石油燃料は輸入に頼っている現状があります。

<天然ガス>

天然ガスは、実はわたしたちの身近で既に使われているガスで、「都市ガス」としてみなさんのお家にお供給されています。天然ガスはメタンからできていて、石炭や石油と同じように地中の中に存在しています。地中にガスが存在しているというわけではなくて、基本的には岩石の中や隙間などに閉じ込められており、昔はこうしたガスの採掘は技術的に難しいとされていました。現在は、この技術が進歩して天然ガスの採掘が進んでいます。日本でも天然ガスは存在しており、特に日本近海には「メタンハイドレート」と呼ばれる天然ガスが大量に眠っているといわれています。

エネルギー資源の未来

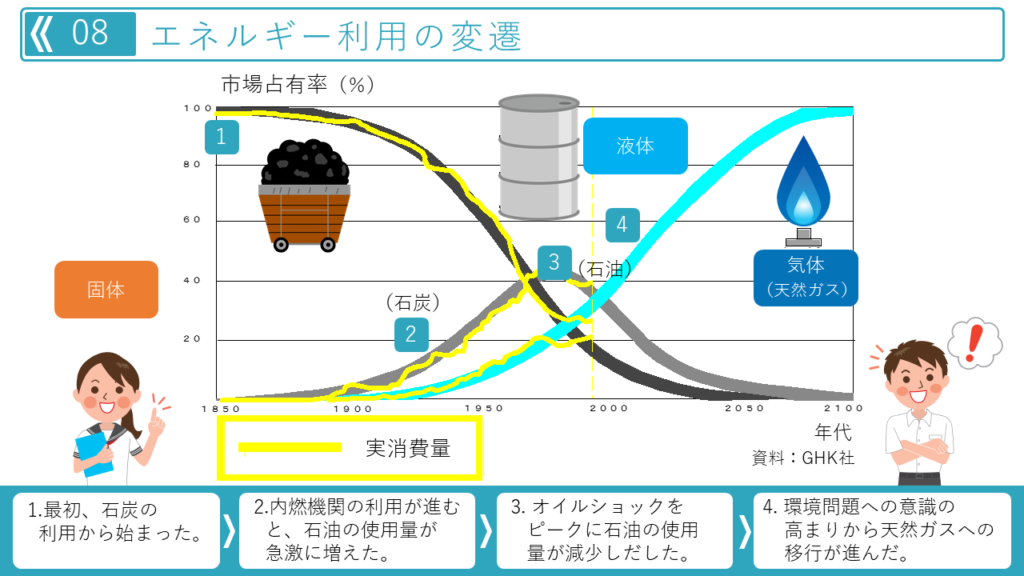

このグラフを見ると、これまで説明してきたエネルギー資源利用の移り変わりがわかると思います。グラフは、石炭・石油・天然ガスの利用率の変化を時代のうつりかわりとともにみていますね。こうしたエネルギー資源利用のスタートは蒸気機関の発明と産業革命を起源として増えていっています。ある期間から、石油燃料の使用が減少していますが、これはオイルショックをきっかけとしています。そして、天然ガスへの遺構がすすみ、2100年頃には石油燃料は使われなくなり、天然ガスが主流になる未来が予測されています。

まとめ

今回は、電気エネルギーを生み出す資源についてと、日本のエネルギー資源問題とこれからについてご紹介していきましたが、いかがだったでしょうか。エネルギー問題は時に、歴史の大きな動きと密接に関わっていることもわかりましたね。わたしたちが毎日恩恵を受けている電気も、元々は限りのある資源であり、ある日その供給がストップする恐れもあるということを知っておく必要があります。 エネルギー資源と関わって、発電技術についても考えていかなければなりません。こちらについては、また別の機会に詳しくご紹介していきたいと思います!